Для каких целей был изобретен интернет. Кто на самом деле придумал интернет

Сегодня интернет плотно вошел в нашу жизнь, он есть практически у каждого дома, либо в телефоне. Но многие даже не подозревают о том, когда появился интернет. А знать это нужно, так как в любой момент ваш ребенок может спросить о том, что такое интернет и дату его появления.

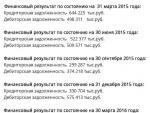

Сегодня под понятием интернет подразумевается международная система компьютерных сетей, основанная на IP протоколах и их маршрутизации. Если взглянуть в википедию, то можно увидеть, что на конец 2015 года к сети интернет подключено 2,4 миллиарда пользователей. Это 34,5% жителей всей земли. Россия по числу пользователей интернета идет на 4 месте, после Китая, США и Индии. Сегодня интернет используется для решения различных задач: отправка электронной почты, просмотра фильмов, чтения книг, прослушивания музыки. В бизнесе: передача служебной информации и тд. Так давайте же узнаем, когда появился интернет в мире, и когда он возник в России.

ARPANET первая версия интернета.

Кто бы, что не говорил, но холодная война между СССР и США послужила сильным толчком в развитии новых технологий. Ядерное оружие, полеты в космос, развитие новых технологий все это последствия холодной войны.

Возникшая угроза со стороны СССР и ее межконтинентальных ракет, заставило правительство США задуматься о создании надежных каналов связи в случае войны. В результате дискуссий, агентством DARPA (Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США), было предложено организовать компьютерную сеть связи. За ее создание взялись 4 университета:

- Университет штата Калифорния;

- Университет Юты;

- Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе;

- Стэндфордский исследовательский центр.

Финансирование легло на плечи Министерства обороны США.

В 1961 году Леонард Клейнрок (американский инженер и учёный в области информационных технологий и компьютерных сетей) публикует научную работу о возможности разбиения файлов на части и передачи их пакетами через сеть. Она и ложится в основу разработки специалистов DARPA.

Спустя 8 лет, 29 октября 1969 года впервые два сервера были связаны друг с другом. Сервера были расположены на расстоянии 640 километров друг от друга. Благодаря успешной передачи файлов в момент связи, эту дату принято считать датой, когда появился интернет. Сеть назвали ARPANET.

1971 год дарит миру новую технологию в виде электронной почты. В этом году Рэй Томлисон разрабатываем первую программу позволяющую пересылать почтовые сообщения по сети. Именно он предложил использовать знак @ (собаки) в почтовых адресах.

1972 год ознаменован первыми международными подключениями между Англией и Норвегией. Так же была запущена первая спутниковая связь. И в этом году появляется FTP протокол (протокол пересылки файлов).

1983 год ознаменовался новым значимым событием, появление нынешнего протокола передачи данных TCP/IP. В настоящее время все мы связаны этим протоколом. Благодаря переходу на этот протокол связи, компьютерная сеть ARPANET, сменила свое название на имя которое мы знаем: «Интернет».

1984 год , появляется конкурирующая сеть NSFNet (National Science Foundation Network) имеющая более высокую пропускную способность.

1988 год , появление еще одного протолока IRC, благодаря ему мы сегодня имеем возможность общаться в реальном времени.

1989 год , предложена новая концепция по созданию всемирной паутины, основанную на языке гипертекста (HTML), HTTP протоколов и URL идентификаторов. В 1991 году появляется служба World Wide Web (WWW) работающая на предложенной концепции. Изобретателем Всемирной паутины считается англичанин Тим Бернерс-Ли.

Благодаря появлению всемирной паутины, появляется первый браузер MOSAIC. Простота использования www приводит к росту популярности интернета у пользователей и в 1996 году понятие всемирной паутины, изменяется на то, которым мы пользуемся каждый день — Интернет.

Когда появился интернет в России.

Российский интернет появляется значительно позже, чем в США. Первое подключение к сети зафиксировано 22 августа 1990 года Институтом томной энергии и ИПК Минавтопрома.

19 сентября 1990 года — в международной базе доменов был зарегистрирован первый советский домен SU.

Сеть Интернет настолько плотно вошла в жизнь современного человека, что иногда даже сложно представить, что её могло не быть. Ещё труднее вообразить, как бы мы вообще могли обойтись без Интернета в настоящее время. Ведь благодаря этому изобретению практически перестали существовать какие-либо границы и расстояния. В Сети всё на расстоянии вытянутой руки. Это поистине явление всемирного масштаба. Мало кто задумывается об этом или придаёт этому значение, но история создания и развития этого средства коммуникации довольно интересна. А всё-таки, кто изобрел Интернет? Какая последовательность событий привела к его появлению, что дало толчок к такому невероятному росту популярности?

В самом начале

Если постараться взглянуть на самые истоки, то история Интернета уходит корнями к самым первым компьютерным сетям, которые появились в 1956 году. Естественно, практически каждому изобретению предшествует определённая потребность. Уже тогда появилась необходимость в объединении вычислительной техники с целью обеспечить упрощённый обмен данными и повысить производительность.

Оборонным ведомством США в 1957 году было принято решение начать разработки надёжных систем передачи информации и связи на тот случай, если возникнет какая-либо опасность извне. В DARPA (американское агентство по перспективным научно-исследовательским разработкам обороны) было предложено в этом качестве использовать компьютерные сети. Всё это и стало большим стартом целой информационной сферы. Конечно же, сеть Интернет в том виде, в котором она известна нам, появится гораздо позже.

Прообраз Интернета - ARPANET

Нельзя сказать, что создание сети Интернет происходило в одночасье, скорее, она создавалась поэтапно. Проектирование и разработку сети возложили на четыре крупнейших научных заведения. Это Университеты штата Калифорния в Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе, университет Юты и Стэндфордский исследовательский центр. В 1969 году их объединили между собой в сеть, которую назвали ARPANET.

Финансировались разработки Министерством обороны США. Впоследствии к сети присоединились другие исследовательские центры и научные заведения. Многие изъявили желание принять участие в работе по построению и совершенствованию технологии. Установка первого сервера состоялась второго сентября 1969 года. Компьютер с названием Honeywell DP-516 обладал ничтожным, по сегодняшним меркам, объёмом оперативной памяти - 24 килобайта.

Кстати, есть ещё один человек, которого можно считать праотцом Сети. Это Джозеф Ликлайдер. Он был одним из первых активных популяризаторов создания глобальных сетей. Если задаться вопросом о том, кто изобрел Интернет, то часть заслуг определённо принадлежит и ему. Свои идеи, очень близкие по смыслу к тому Интернету, который мы видим сейчас, он опубликовал ещё в 1960 году в статье «Симбиоз человек — компьютер».

День рождения

Мы подошли к главному вопросу. А именно в каком году изобрели Интернет? Итак, 29 октября 1969 года произошло знаковое событие. Чарли Клайн, который находился в Лос-Анджелесе, осуществлял попытку установить удалённое подключение к компьютеру в Стэнфорде, находящемуся на расстоянии 640 километров. Там приём передаваемых символов контролировал Билл Дюваль, подтверждая успехи по телефону. Планировалась передача команды входа LOGIN, однако с первой попытки было отправлено только два символа - LO, после чего Сеть вышла из строя. Функционирование возобновили быстро, и уже около 22:30 удалось успешно завершить передачу. Можно сказать, с этой даты Интернет берёт своё фактическое начало.

Дальнейшее развитие

Когда опытным путём была проверена работоспособность новой технологии, началась планомерная разработка сопутствующего программного обеспечения. 1971 является годом рождения первого почтового клиента. Он, конечно, был далёк от того софта, который имеется сейчас, но достаточно быстро завоевал популярность.

Уже в 1973 году Сеть начала приобретать образ международной, поскольку были присоединены организации с другого континента, а именно Европы. Первыми странами стали Великобритания и Норвегия. Подключение было осуществлено через трансатлантическую телефонную магистраль.

Вообще, в 1970 годах основными сервисами, которые были доступны и использовались в Интернете, были электронная почта, новости, доски объявлений. Уже тогда появились даже почтовые рассылки, хотя спама тогда ещё не было, всё было только по делу. Спам появился немного позже.

Инжиниринг Сети

Чтобы использование сети Интернет стало таким же простым и наглядным, как сейчас, предстояло проделать ещё много работы. В частности, на тот момент не было налажено взаимодействие с иными компьютерными сетями, которые были построены по другим стандартам. Перед создателями, инженерами и программистами стояла непростая и интересная задача: требовалось разработать такой протокол, который бы стандартизировал и сделал возможной совместную работу разноплановых сетей.

Огромную роль в решении этого вопроса сыграл Джон Постел. Именно он придумал концепцию протокола TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), который заменил использовавшийся до этого NCP. Именно с помощью TCP/IP происходит объединение (или слияние, наложение) сетей. Протокол был принят в 1983 году (позднее, однако, он неоднократно подвергался изменениям и улучшениям). Так что среди фамилий тех, кто изобрел Интернет или же внёс в это существенный вклад, определённо может стоять и его имя.

В то же время сеть ARPANET всё чаще стали называть «Интернет». К слову, само это название является сокращением от INTERconnected NETworks, что в переводе означает «объединённые сети».

А в 1984 году закончили разработку и внедрили систему доменных имён. Научное название - Domain Name Server, DNS. Благодаря этому вы сейчас пишете адреса сайтов буквами. Не будь DNS, писать бы пришлось наборы цифр - IP-адреса.

Всем хорошо известные чаты - общение в реальном времени - работают по технологии IRC (англ. Internet Relay Chat), которая была создана в 1988 году.

Ещё одна предшественница

На самом деле, история Интернета очень богата множеством лиц, факторов, предпосылок и случайных совпадений. Легко можно написать целую книгу. Но мы сосредоточимся на самых основных событиях. В 1984-м Национальным научным фондом США была запущена большая межуниверситетская сеть - NFCnet, которая стала серьёзным конкурентом для ARPANET. Она объединяла несколько небольших сетей, обладала большей пропускной способностью, и за первый год к ней подключилось около 10 000 компьютеров.

Ключевым моментом было то, что NFCnet использовала принцип «опорных сетей», который обеспечивает высокую стабильность работы, скорость и надёжность. Эта особенность стала серьёзным прорывом, очертив контуры технологий, которые есть сейчас.

Однако и опорные сети не стали финальным этапом развития. В 1993-м на смену им пришли ещё более совершенные NAP или, проще говоря, точки доступа. Это открыло возможность взаимодействия между коммерческими сетями, что ещё существенней расширило границы использования Интернета.

Техническая подноготная является, пожалуй, симбиозом ARPANET и NFCnet.

World Wide Web, или всем известное WWW

Мало кто знает, но большую роль в том, что Интернет стал столь популярным у простых пользователей, сыграл Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН, тот самый, который пугал нас запуском Большого адронного коллайдера). А точнее, учёный из Великобритании Тим Бернерс-Ли, который там работал. Именно он придумал концепцию, которая в дальнейшем стала Всемирной паутиной.

На протяжении двух лет им были разработаны HTTP, система идентификаторов URI и HTML. Последний является языком программирования с помощью гипертекстовой разметки. Чтобы стало понятней, насколько это огромный вклад, стоит сказать, что почти все сайты написаны на языке HTML (все другие варианты появились значительно позже). По технологии HTTP пользователи получают доступ к подавляющему большинству интернет-ресурсов, а URL (подтип URI) - это те имена, которые мы видим в строке адреса веб-браузера.

Так вот, то, чем мы постоянно пользуемся, просматривая сайты, это как раз Web. А Интернет - это сеть, посредством которой осуществляется доступ к информации и серверам. В наше время Интернет отождествляется непосредственно с Web, хотя это и не одно и то же.

Ещё некоторые факты

В 1990 году было прекращено обслуживание и функционирование сети ARPANET ввиду отпавшей в ней необходимости. Можно сказать, состоялся окончательный переход к Интернету. Тогда же было осуществлено первое подключение к сети с помощью телефонной линии.

World Wide Web стала общедоступной в 1991-м. А самый первый веб-браузер под названием NCSA Mosaic был разработан Марком Андерссеном в 1993-м. Пожалуй, именно Mosaic вместе с HTTP обеспечили столь быстрое распространение Интернета и его невероятную популярность. Первый - благодаря понятному и продуманному пользовательскому интерфейсу, а второй - тем, что обеспечил все необходимые коммуникации и дал возможность разработки контента. Теперь это была действительно информационная сеть Интернет.

Позже обеспечением обмена данными стали заниматься провайдеры, вместо университетских и других суперкомпьютеров. Был организован Консорциум Всемирной паутины, W3C. А уже в 1995 году WWW обогнал все другие протоколы по объёмам передаваемой информации.

Стремительный рост

В 90-е годы Интернет объединил практически все разрозненные сети и значительно вырос по всем показателям. Это техническое и программное обеспечение, количество сайтов и другой информации, скорость доступа и стабильность. Но главный рост - это количество пользователей. За 5 лет существования аудитория составляла уже более 50 миллионов пользователей. Для сравнения, телевидению понадобилось 13 лет, чтобы собрать такую же численность. На сегодняшний день к сети подключено более двух миллиардов человек, и эта цифра неуклонно растёт.

Появилось множество разнообразных сервисов, таких как потоковое видео, облачные хранилища данных, социальные сети, форумы, блоги и многое другое. Передача данных происходит на высоких скоростях и в гигантских объёмах. Ежедневно через сеть проходят сотни петабайт информации. И вообще, сейчас трудно представить жизнь современного человека без Всемирной сети. Сейчас доступ можно получить посредством спутника, мобильной связи, кабельных и оптоволоконных магистралей, практически из любой точки на Земле. Интернет стал неотъемлемой частью нашего существования.

Заключение

В истории создания и развития глобальных сетей слишком много ключевых лиц, чтобы можно было однозначно ответить на вопрос о том, кто изобрел Интернет. Это не происходило в один момент, а трудились над этим очень многие талантливые специалисты.

Появление Интернета не является чьей-либо прихотью или экспериментом, оно было обусловлено множеством факторов, что сделало это попросту неизбежным. Можно лишь отдать должное всем вышеупомянутым людям за то, что в нашем распоряжении есть такая незаменимая вещь, как Интернет.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт. На этот вопрос, как ни странно, нет однозначного ответа. Я могу сказать, что сеть интернет появилась в 1969 году (днем его рождения считают 29 октября ), а могу сказать, что он ведет свою активную историю лишь с 1991 или даже 93 года. Так когда же он появился?

Просто все зависит от того, о чем именно вы спрашиваете. Дело в том, что в истории развития интернета явно просматриваются две эпохи , водоразделом между которыми можно назвать появление первого браузера (ну, и работу Тома Бернеса-Ли, конечно же, без которой этот самый браузер был бы никому не нужен).

Вы, скорее всего, интересуетесь именно второй эпохой (попсовой), когда аудитория этой сети начала расти чудовищными темпами, а не той эпохой, когда об интернете (тогда и такого термина не было) знали лишь люди в погонах и халатах, а его аудитория даже в годы максимального распространения не превышала десятка тысяч человек (сравните с сегодняшним днем, когда сетью пользуются более трех миллиардов).

В этом случае днем рождения интернета может считаться 17 мая 1991 года , когда появилась так называемая , т.е. то, что мы сегодня и зовем коротко — Интернет, и куда мы смело заходим используя браузер. А вообще, этот праздник официально отмечают 4 апреля . Почему? Прочитайте пару расположенных ниже абзацев и узнаете (должна же быть хоть какая-то интрига).

История интернета и кто его создал?

Итак, все началось в далекие шестидесятые годы прошлого столетия. Тогда США (страна прорадительница интернета) находились на пике своих возможностей и там работало и служило огромное число талантливых ученых. Именно они в военных целях и создали будущий прототип сегодняшнего интернета. Назывался он ARPANET и служил для связи между различными военными объектам в случае ядерной войны. О как!

Как я уже упоминал чуть выше, датой рождения этой сети считается. Но там не было ничего общего с тем, что мы сейчас понимаем под определением слова интернет. Однако сеть была и она развивалась. Со временем она стала служить не только военным, но и ученым, связав между собой ведущие университеты страны. В 71 году был разработан (о я писал чуть ранее), а еще через пару лет сеть смогла перешагнуть через океан.

Но по-прежнему она была уделом лишь избранных ученых и группы энтузиастов, которые использовали ее для переписки. Примерно через десять лет (в 1983 году) произошло довольно знаковое событие — был стандартизирован все известный сейчас протокол TCP/IP. А в 1988 появилась такая цимусная вещь, как чат (переписка в реальном времени), которая реализовывалась на базе протокола IRC (в рунете чат-клиент обзывали «иркой», как сейчас помню, мне ведь уже много лет).

Так вот, Америка получается, что дала импульс для появления интернета (в нашем современном понимании), но сама идея создания всемирной паутины (WWW) зародилась уже в Европе в стенах до сих пор известной организации ЦЕРН (коллайдер и прочая лабуда).

Там работал британец Тим Бернерс-Ли , которого вполне можно назвать отцом-основателем интернета. Конечно же, он был не один, но именно его двухлетний труд по созданию языка разметки HTML, протокола HTTP и всего остального был переломным. Именно это сделало глобальную сеть на базе гипертекста возможной.

Было это в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. А уже в 1991 году всемирная сеть стала доступна всем желающим (тот самый второй день рождения интернета —). Но этого было мало, чтобы эта самая доступность переросла в популярность. Почему? Потому что еще не было удобного инструмента для серфинга.

И вот, наконец, в 1993 году появился первый по-настоящему популярный браузер , ибо он был графическим , т.е. мог отображать не только текст, списки и таблицы, но и картинки! Звали его Мозаик. Фактически он стал родоначальником всех современных обозревателей (читайте про ) и его популярность в то время была очень велика.

Именно он привлек в интернет миллионы новых пользователей и именно эту дату я бы считал точкой отчета, когда появился в мире реальный интернет (доступный и понятный для всех). На этой благодатной почве в интернете как грибы стали появляться миллионы сайтов, и люди . В общем, началась жизнь.

День интернета

Международный день интернета (несмотря на все приведенные выше даты его многократного рождения) принято отмечать 4 апреля . Почему? Ну, наверное, потому что если месяц (апрель) написать цифрами, то получится 4.04 или знаменитое 404. Эти цифры в какой-то степени стали визитной карточкой интернета, хотя означают одну из многих возможных ошибок, которые выдает сервер при возникновении внештатной ситуации.

Просто эта самая попадается на глаза пользователям очень часто (сие означает, что страница по данной ссылке была не найдена — удалена, перенесена или же ссылка была написана с ошибкой).

Часто страницы 404 ошибки оформляют очень даже занимательно (одна джага-джага чего стоит) и эти цифры прочно засели в голове пользователей, пусть они и не всегда понимают о чем идет речь.

Очень символично получается, на мой взгляд.

Когда появился интернет в России (рунет)?

Рунет — это русскоязычный сегмент сети интернет, т.е. там область, где размещены сайты на русском языке и любые другие сервисы, где для общения используют этот язык. Как ни странно, но по популярности русский язык находится на втором месте в интернете (после инглиша) и отъедает довольно таки не малые 7 процентов.

Причем сам рунет появился несколько раньше, чем стал общеупотребимым этот термин. Русскоязычная сеть начала формироваться примерно в то же время, что и буржунет (весь остальной интернет, за исключением рунета), а именно где-то начиная с 1991-93 годов . Термин же «рунет» впервые вошел в употребление в 1997 году. Трактуют его значение по разному (кто-то говорит, что это домены принадлежащие зоне ru, кто-то, что это российский рунет), но сходятся в том, что это место в сети, где используется русский язык (в основном Россия и страны ближнего зарубежья).

Ну, а мы с вами, уважаемые читатели, являемся жителями этой самой русскоязычной части интернета (новой реальности). С чем Вас и поздравляю!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога сайт

посмотреть еще ролики можно перейдя на");">

Вам может быть интересно

Сайт - что это такое и какие они бывают?

Сайт - что это такое и какие они бывают?

Символ собака - почему значок собачки @ так называют, история появления этого знака в адресе электронной почты и на клавиатуре

Что такое контент

Мем - что это такое, кто их создает и как сделать свои мемы в онлайн-генераторе

Модератор - это человек делающий общение в сети возможным

Трафик - что это такое и как измерить интернет-трафик

Символ собака - почему значок собачки @ так называют, история появления этого знака в адресе электронной почты и на клавиатуре

Что такое контент

Мем - что это такое, кто их создает и как сделать свои мемы в онлайн-генераторе

Модератор - это человек делающий общение в сети возможным

Трафик - что это такое и как измерить интернет-трафик

Гипертекст - что это такое

Гипертекст - что это такое

Глобальная сеть Интернет. Определение сети Интернет

Интернет – всемирная информационная компьютерная сеть, представляющая собой объединение множества региональных компьютерных сетей и компьютеров, обменивающихся друг с другом информацией по каналам общественных телекоммуникаций (выделенным телефонным аналоговым и цифровым линиям, оптическим каналам связи и радиоканалам, в том числе спутниковым линиям связи).

Интернет является одноранговой сетью, т.е. все компьютеры в сети по сути равноправны, и любой компьютер можно подключить к любому другому компьютеру. Любой компьютер, подключенный к сети, может предлагать свои услуги любому другому. Но Интернет – это не только каналы связи. В узлах этого всемирного соединения установлены компьютеры, которые содержат различные информационные ресурсы и предлагают различные информационные и коммуникационные услуги.

Информация в Интернет хранится на серверах. Серверы имеют свои адреса и управляются специализированными программами. Они позволяют пересылать почту и файлы, производить поиск в базах данных и выполнять другие задачи.

Обмен информацией между серверами сети выполняется по высокоскоростным каналам связи. Доступ отдельных пользователей к информационным ресурсам Интернет обычно осуществляется через провайдера или корпоративную сеть.

Провайдер - поставщик сетевых услуг – лицо или организация предоставляющие услуги по подключению к компьютерным сетям. В качестве провайдера выступает некоторая организация, имеющая модемный пул для соединения с клиентами и выхода во всемирную сеть.

Существуют также компьютеры, которые непосредственно подключены к глобальной сети. Они называются хост - компьютерами (host - хозяин). Хост – это любой компьютер, являющийся постоянной частью Интернета, т.е. соединенный по Internet – протоколу с другим хостом, который в свою очередь, соединен с другим, и так далее.

Ниже представлена структура глобальной сети Интернет

Практически все услуги Интернет построены на принципе клиент-сервер.

Передача информации в Интернет обеспечивается благодаря тому, что каждый компьютер в сети имеет уникальный адрес (IP-адрес), а сетевые протоколы обеспечивают взаимодействие разнотипных компьютеров, работающих под управлением различных операционных систем.

Во всех компьютерах, участвующих в передаче данных, применяется единый протокол коммуникации TCP/IP, который состоит из двух различных протоколов, определяющих разные аспекты передачи данных в сети:

1. Протокол TCP (Transmission Control Protocol) - это управление передачей данных. Этот протокол «разбивает» передаваемую информацию на пакеты и исправляет ошибки информации в пакете получателя;

2. Протокол IP (Internet Protocol) - это межсетевое взаимодействие. Он отвечает за адресацию и разрешает пакету проходить по нескольким сетям на пути к пункту назначения.

Передача информации по протоколу TCP/IP происходит по следующей схеме: протокол ТСР разбивает информацию на пакеты и нумерует их; затем протокол IP передает эти пакеты получателю, где с помощью протокола ТСР проверяется комплектность полученных пакетов (все ли пакеты получены); после доставки всех пакетов протокол ТСР раскладывает пакеты в нужном порядке и соединяет их в единое целое.

Любой компьютер, подключенный к интернет имеет два уникальных адреса: цифровой IP-адрес и символический доменный адрес. Присваивание адресов компьютерам происходит по схеме: организация «Сетевой информационный центр» выдает группы адресов обладателям локальных сетей, а они распределяют эти адреса по своему усмотрению. IP-адрес компьютера имеет длину 4 байта: 1-й и 2-й байты определяют адрес сети, 3-й байт - адрес подсети, а 4-ый байт - адрес компьютера в подсети. IP-адрес записывают в виде четырех чисел в интервале от 0 до 255, разделенных точками (пример: 145.37.5.150, где 145.37-адрес сети; 5-; адрес подсети; 150- адрес компьютера в подсети). Доменный адрес (англ. domain - область), в различие от IP адреса, является символическим и легче запоминается человеком. Пример: computer.group.big.by, домен computer - имя реального компьютера, владеющего IP-адресом, домен group - имя группы, присвоившей имя этому компьютеру, домен big - имя большей группы, присвоившей имя домену group, а by – доменное пространство. В процессе передачи данных доменный адрес преобразуются в IP-адрес.

Таким образом, Интернет – это глобальная компьютерная система, которая:

- логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов (каждый компьютер, подключаемый к сети имеет свой уникальный адрес);

- способна поддерживать коммуникации (обмен информацией);

- обеспечивает работу высокоуровневых сервисов (служб), например, WWW, электронная почта, телеконференции, разговоры в сети и другие.

Понятие и виды сервисов

Серверами называются узлы сети, предназначенные для обслуживания запросов клиентов – программных агентов, извлекающих информацию или предающих ее в сеть и работающих под непосредственным управлением пользователей. Клиенты предоставляют информацию в понятном и удобном для пользователей виде, в то время как серверы выполняют служебные функции по хранению, распространению, управлению информацией и выдачу ее по запросу клиентов. Каждый вид сервиса в Internet предоставляется соответствующими серверами и может использоваться с помощью соответствующих клиентов.

Наиболее подходящим для классификации сервисов Интернет является деление на сервисы интерактивные, прямые и отложенного чтения. Эти группы объединяют сервисы по большому числу признаков. Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения, наиболее распространены, наиболее универсальны и наименее требовательны к ресурсам компьютеров и линиям связи. Сюда относится, например, электронная почта.

Сервисы прямого обращения характерны тем, что информация по запросу возвращается немедленно. Однако от получателя информации не требуется немедленной реакции. Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную информацию, т.е. получаемая информация является, по сути дела, запросом, относятся к интерактивным сервисам.

В настоящее время в Интернете существует достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. Наиболее известными среди них являются:

Сервис DNS

Сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов. DNS - компьютерная распределенная система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене.

Электронная почта

Электронная почта (E-mail) - предназначена для пересылки информации конкретному пользователю глобальной сети. Каждый пользователь должен иметь электронный почтовый ящик - это папка на сервере, где хранятся входящие и исходящие сообщения пользователя. Кроме того, современная электронная почта позволяет: посылать сообщение сразу нескольким абонентам, пересылать письма на другие адреса, включить автоответчик - на все приходящие письма будет автоматически отсылаться ответ, создавать правила для выполнения определенных действий с однотипными сообщениями (например, удалять рекламные сообщения, приходящие от определенных адресов) и т.д. К электронному письму может быть добавлено приложение - любой другой файл. Для многих компаний электронная почта это не просто почта, а основа всего процесса делопроизводства. Многие компьютерные приложения имеют встроенную поддержку электронной почты. Электронная почта - один из самых распространенных сервисов Интернета. Через электронную почту работают списки рассылки.

Списки рассылки

Списки рассылки (maillists) - простой, но в то же время весьма полезный сервис Интернет. Это практически единственный сервис, не имеющий собственного протокола и программы-клиента и работающий исключительно через электронную почту.

Идея работы списка рассылки состоит в том, что существует некий адрес электронной почты, который на самом деле является общим адресом многих людей - подписчиков этого списка рассылки. Вы посылаете письмо на этот адрес, например на адрес us.ksm.tej|n11l-u#us.ksm.tej|n11l-u

(это адрес списка рассылки, посвященного обсуждению проблем локализации операционных систем класса UNIX), и ваше сообщение получат все люди, подписанные на этот список рассылки.

Сетевые новости Usenet

Телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями тоже сервис Интернет. Если электронная почта передает сообщения по принципу "от одного - одному", то сетевые новости передают сообщения "от одного - многим". Usenet – это всемирный дискуссионный клуб. Он состоит из набора конференций (“newsgroups”), имена которых организованы иерархически в соответствии с обсуждаемыми темами. Сообщения (“articles” или “messages”) посылаются в эти конференции пользователями посредством специального программного обеспечения. После посылки сообщения рассылаются на серверы новостей и становятся доступными для прочтения другими пользователями.

Можно послать сообщение и просмотреть отклики на него, которые появятся в дальнейшем. Так как один и тот же материал читает множество людей, то отзывы начинают накапливаться. Все сообщения по одной тематике образуют поток (“thread”) [в русском языке в этом же значении используется и слово “тема”]; таким образом, хотя отклики могли быть написаны в разное время и перемешаться с другими сообщениями, они все равно формируют целостное обсуждение. Вы можете подписаться на любую конференцию, просматривать заголовки сообщений в ней с помощью программы чтения новостей, сортировать сообщения по темам, чтобы было удобнее следить за обсуждением, добавлять свои сообщения с комментариями и задавать вопросы. Для прочтения и отправки сообщений используются программы чтения новостей, например встроенная в броузер Netscape Navigator – Netscape News или Internet News от Microsoft, поставляемая вместе с последними версиями Internet Explorer.

Сервис FTP

Сервис FTP - система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов. Еще один широко распространенный сервис Интернет. Служба FTP обеспечивает удаленный доступ к файловой системе сервера. Доступ к файлам в файловых архивах, к гигантским объемам информации в Интернете. Сервер FTP можно настраивается таким образом, что соединиться с ним можно не только под своим именем и паролем, но и под условным именем anonymous - аноним. Тогда Вам становятся доступен только некоторый набор файлов на сервере - публичный файловый архив.

Сервис IRC

Cервис IRC - Internet Relay Chat, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном времени.

В Интернет существуют тысячи серверов Интернет Relay Chat (IRC), на которых реализуется интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому серверу и начать общение с одним из посетителей этого сервера или участвовать в коллективной "встрече". Передача сообщений идет внутри сервера. Простейший способ общения - разговор (chat). Это обмен сообщениями, набираемыми с клавиатуры. Если компьютеры собеседников оборудованы звуковой картой, микрофоном и акустическими колонками, то можно обмениваться звуковыми сообщениями. Однако "живой" разговор одновременно возможен только между двумя собеседниками. Для того чтобы видеть друг друга, то есть обмениваться видеоизображениями, к компьютерам должны быть подключены видеокамеры. Для организации интерактивного общения необходимо специальное программное обеспечение (например, программа NetMeeting, которая входит в состав ОС Windows).

Инфраструктурные сервисы

Описанный выше FTP является примером инфраструктурного сервиса Интернет, то есть сервиса, основанного на программных средствах, обычно поставляемых как часть операционной системы.

Cервис Telnet - предназначен для управления удаленными компьютерами в терминальном режиме. Он также используется как средство доступа к удаленным информационным сервисам, работа с которыми происходит в режиме текстового терминала. Telnet используется как часть информационного сервиса Интернет, когда при соединении пользователь попадает не в командный интерпретатор, но сразу в специализированную программу, обеспечивающую доступ к информационным ресурсам.

Так можно работать с каталогами некоторых библиотек, с сервером, обслуживающим информационную систему CTN, можно получить доступ к терминальному навигатору WWW (текстовому или графическому).

Система гипермедиа WWW

World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина») - гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство. Это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету.

Всемирную паутину образуют сотни миллионов веб-серверов. Большинство ресурсов всемирной паутины основаны на технологии гипертекста. Гипертекстовые документы, размещаемые во Всемирной паутине, называются веб-страницами. Несколько веб-страниц, объединенных общей темой, дизайном, а также связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном и том же веб-сервере, называются веб-сайтом. Для загрузки и просмотра веб-страниц используются специальные программы - браузеры (англ. browser).

Всемирная паутина вызвала настоящую революцию в информационных технологиях и взрыв в развитии Интернета. Часто, говоря об Интернете, имеют в виду именно Всемирную паутину, однако важно понимать, что это не одно и то же.

Перечисленные выше сервисы относятся к стандартным. Это означает, что принципы построения клиентского и серверного программного обеспечения, а также протоколы взаимодействия сформулированы в виде международных стандартов. Следовательно, разработчики программного обеспечения при практической реализации обязаны выдерживать общие технические требования.

Наряду со стандартными сервисами существуют и нестандартные, представляющие собой оригинальную разработку той или иной компании. В качестве примера можно привести различные системы типа Instant Messenger (своеобразные интернет-пейджеры - ICQ, AOl, Demos on-line и т. п.), системы интернет-телефонии, трансляции радио и видео и т. д. Важной особенностью таких систем является отсутствие международных стандартов, что может привести к возникновению технических конфликтов с другими подобными сервисами.

Основные этапы создания и развития сети Интернет

Предшественником современной сети Интернет была сеть APRANET Министерства обороны США. Разработка сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анжелесе, Стэндфордскому исследовательскому центру, Университету Юты и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network), и в 1969 году в рамках проекта сеть объединила четыре указанных научных учреждения. Все работы финансировались Министерством обороны США. Затем сеть ARPANET начала активно расти и развиваться, ее начали использовать ученые из разных областей науки.

В течение пяти лет Интернет достиг аудитории свыше 50 миллионов пользователей. С 22 января 2010 года прямой доступ в Интернет получил экипаж Международной космической станции.

Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Компьютер Honeywell DP-516 имел 24 Кб оперативной памяти.

29 октября 1969 года в 21:00 между двумя первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км - в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) и в Стэнфордском исследовательском институте (SRI) - провели сеанс связи. Чарли Клайн (Charley Kline) пытался выполнить удаленное подключение из Лос-Анджелеса к компьютеру в Стэнфорде. Успешную передачу каждого введенного символа его коллега Билл Дювалль (Bill Duvall) из Стэнфорда подтверждал по телефону. В первый раз удалось отправить всего три символа «LOG», после чего сеть перестала функционировать. LOG должно было быть словом LOGIN (команда входа в систему). В рабочее состояние систему вернули уже к 22:30 и следующая попытка оказалась успешной.

К 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. Эта программа сразу стала очень популярна.

В 1973 году к сети были подключены через трансатлантический телефонный кабель первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии, сеть стала международной.

В 1970-х годах сеть в основном использовалась для пересылки электронной почты, тогда же появились первые списки почтовой рассылки, новостные группы и доски объявлений. Однако в то время сеть еще не могла легко взаимодействовать с другими сетями, построенными на других технических стандартах.

К концу 1970-х годов начали бурно развиваться протоколы передачи данных, которые были стандартизированы в 1982-1983 годах. Активную роль в разработке и стандартизации сетевых протоколов играл Джон Постел.

1 января 1983 года сеть ARPANET перешла с протокола NCP на TCP/IP, который применяется до сих пор для объединения (или, как еще говорят, «наслоения») сетей. Именно в 1983 году термин «Интернет» закрепился за сетью ARPANET.

В 1984 году была разработана система доменных имен (англ. Domain Name System, DNS). И в 1984 году у сети ARPANET появился серьезный соперник: Национальный научный фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть NSFNet (англ. National Science Foundation Network), которая была составлена из более мелких сетей (включая известные тогда сети Usenet и Bitnet) и имела гораздо большую пропускную способность, чем ARPANET. К этой сети за год подключились около 10 тыс. компьютеров, название «Интернет» начало плавно переходить к NSFNet.

В 1988 году был разработан протокол Internet Relay Chat (IRC), благодаря чему в Интернете стало возможно общение в реальном времени (чат).

В 1989 году в Европе, в стенах Европейского совета по ядерным исследованиям (ЦЕРН) родилась концепция Всемирной паутины. Ее предложил знаменитый британский ученый Тим Бернерс-Ли, он же в течение двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.

В 1990 году сеть ARPANET прекратила свое существование, полностью проиграв конкуренцию NSFNet. В том же году было зафиксировано первое подключение к Интернету по телефонной линии (т. н. «дозвон», англ. dialup access).

В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна в Интернете, а в 1993 году появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность.

В 1995 году NSFNet вернулась к роли исследовательской сети, маршрутизацией всего трафика Интернета теперь занимались сетевые провайдеры, а не суперкомпьютеры Национального научного фонда. В том же 1995 году Всемирная паутина стала основным поставщиком информации в Интернете, обогнав по трафику протокол пересылки файлов FTP. Был образован Консорциум Всемирной паутины (W3C). Можно сказать, что Всемирная паутина преобразила Интернет и создала его современный облик. С 1996 года Всемирная паутина почти полностью подменяет собой понятие «Интернет».

В 1990-е годы Интернет объединил в себе большинство существовавших тогда сетей (хотя некоторые, как Фидонет, остались обособленными). Объединение выглядело привлекательным благодаря отсутствию единого руководства, а также благодаря открытости технических стандартов Интернета, что делало сети независимыми от бизнеса и конкретных компаний.

К 1997 году в Интернете насчитывалось уже около 10 млн компьютеров, было зарегистрировано более 1 млн доменных имен. Интернет стал очень популярным средством для обмена информацией.

С 22 января 2010 года прямой доступ в Интернет получил экипаж Международной космической станции.

Web 1.0 и Web 2.0

Интернет-бум принято относить к стабильному коммерческому росту интернет-компаний, связанному с наступлением эпохи всемирной паутины, начавшейся с первого релиза веб-браузера Mosaic в 1993 году и продолжавшегося все 90-е.

Небольшой (по историческим меркам) срок существования сервиса WWW показал его востребованность все возрастающему числу пользователей. Всё больше компаний переориентировалось на интернет-бизнес с большой долей рекламы, а не интернет-сервисов. В период с 1995 по 2001 год существовала переоценка интернет-технологий. Пузырь доткома - кульмиация которого произошла 10 марта 2000 года привела к волне банкротсв и утере доверия к ценным бумагам высокотехнологических фирм, связанных с предоставлением услуг через интернет. Последовавший за этим подъем в 2002 году привел к появлению высокотехнологичных интернет-компаний, бурному развитию интернет-сервисов. Это стало хорошим стимулом для развития веб-ориентированных концепций и технологий, увеличивающих возможности пользователей. Массовое внедрение и использование этих решений - причина качественных изменений во Всемирной паутине, своего рода смена «версии» Web. На данный момент аналитики Интернет выделяют web 1.0, web 2.0 интернет-ресурсы, а также уже существует концепция web 3.0 сервисов (стоит отметить, что деление это условное и часто критикуемое)..

Web 1.0

Web 1.0 является ретронимом понятия, которое относится к статусу WWW и любому стилю дизайна веб-сайта, используемому перед появлением термина Web 2.0. Web 1.0, или как его называют «классическим вебом», представляет собой статические сайты. Это своеобразная веб-библиотека, которая делается немногими для многих, где сравнение сайтов происходит по типу используемой технологии. Типичным примером web 1.0 являются сайты, состоящие из множества связанных статических web-страниц, информация на которых создана и изменяется только разработчиком сайта. В период с 1998 года для придания интерактивности сайтов стали массово использоваться гостевые книги и форумы (хотя эти функции были доступны и раньше). Такие сайты иногда называют web 1.5, подчёркивая возможность общения пользователей, наличие профилей и формирование интернет-сообществ. Однако пользователь ещё не может создавать или изменять контент – это прерогатива администраторов сайта.

Отсутствовали развитые чаты, в основном использовались IRC и ICQ, но больше - электронная почта. Нормальные собственные сайты создавали немногие, многие сайты низкого качества создавались на бесплатных хостингах.

Создавались версии сайтов для разных кодировок и браузеров в зависимости от программного обеспечения пользователей. Были малодоступны регистрация доменов и оплата нормального платного хостинга, который был у небольшого числа людей. Не существовало блогов, вебосервисов и википроектов.

Основные характеристики Web 1.0: неизменная структура сайтов, cтатическая информация, трудоемкий процесс обновления и создания новых ресурсов, односторонний процесс безопасности, централизованное содержание веб-сайтов, небольшое число пользователей.

Понятие Web 1.0 - это общий термин, описывающий состояние Всемирной Паутины за первое десятилетие ее существования. Для 90-х годов XX века были характерны низкая компьютерная грамотность пользователей, медленные типы подключения и ограниченное число сервисов Интернет. Веб-сайтам того времени были присущи следующие основные черты:

- статичное содержимое веб-страниц, контент создавался и поддерживался разработчиками веб-сайта;

- фреймовая и/или табличная верстка;

- низкое качество разметки (зачастую контент был представлен в виде обычного текста, заимствованного из конференций Usenet и подобных источников, и заключенного в тег

);

- широкое использование нестандартных тегов, поддерживаемых только конкретным браузером;

- использование физических или внедренных стилей, редко встраиваемых и, тем более, связанных таблиц стилей;

- указание информации о рекомендованной версии браузера и разрешении монитора, при которых дизайн сайта отображается корректно;

- гостевые книги, форумы или чаты - как инструменты обратной связи и придания интерактивности;

- использование графических и текстовых информеров (погода, курс доллара и т.п.) для агрегирования информации.В первом десятилетии сети Интерент, или Web 1.0, была разработана сама основа Интернет, которая позволила дать доступ к огромным объемам информации широкому кругу пользователей сети.

Условное окончание эпохи «Web 1.0» датируется 2001 годом, когда произошел обвал акций интернет-компаний. Собственно, существовавшие сайты никуда не делись, но вот вновь создаваемые сайты все больше и больше отличались от типичных «веб-один-нольных».

Web 2.0

Web 2.0 - совокупность веб-технологий, ориентированная на активное участие пользователей в создании контента веб-сайтов.

Появление названия Web 2.0 принято связывать со статьей Тима О’Рейли «What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года . В этой статье Тим О’Рейли увязал появление большого числа сайтов, объединенных некоторыми общими принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества, и назвал это явление Web 2.0, в противовес «старому» Web 1.0. Несмотря на то, что значение этого термина до сих пор является предметом многочисленных споров, те исследователи, которые признают существование Web 2.0, выделяют несколько основных аспектов этого явления.Первым, кто употребил словосочетание Web 2.0, стало издательство O’Reilly Media, специализирующееся на информационных технологиях. Произошло это в 2004 году. Немного позже глава издательства Тимоти О’Рейли сформулировал часть принципов Web 2.0. За прошедшее время сфера Web 2.0 расширилась, вытесняя традиционные web-сервисы, получившие название Web 1.0.

Особенностью Web 2.0. является:

- привлечение «коллективного разума» для наполнения сайта;

- взаимодействие между сайтами с использованием веб-сервисов;

- обновление веб-страниц без перезагрузки;

- агрегирование и синдикация информации;

- объединение различных сервисов для получения нового функционала;

- дизайн с применением стилевой разметки и акцентом на юзабилити.Основные элементы Web 2.0:

Веб-сервисы (веб-службы) - это сетевые приложения, доступные по протоколу HTTP, в качестве протоколов взаимодействия использующие основанные на XML форматы данных (RPC, SOAP или REST). В результате программное обеспечение может использовать веб-службы вместо того, чтобы самостоятельно реализовывать требуемый функционал (например, проверить введенный в форме почтовый адрес). Инструменты для работы с HTTP и XML есть в любом современном языке программирования, поэтому веб-службы являются платформонезависимыми.AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) - подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, при котором веб-страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные. Использование Ajax стало наиболее популярно после того, как Google начала активно использовать его при создании своих сайтов, таких как Gmail и Google Maps. Часто Ajax считают синонимом Web 2.0, что совершенно не так. Web 2.0 не привязан к какой-то одной технологии или набору технологий, с тем же успехом еще в 1999 году возможность асинхронного обновления страницы уже предоставлял Flash 4.

Веб-синдикация – одновременное распространение информации в том числе аудио- и видео- на различные страницы или web-сайты, как правило, с использованием технологий RSS или Atom. Принцип заключается в распространении заголовков материалов и ссылки на них (например, последние сообщения форумов, и т. п.). Первоначально эта технология использовалась на новостных ресурсах и в блогах, но постепенно сфера применения расширилась.

Mash-up (дословный перевод - «смешение») - сервис, который полностью или частично использует в качестве источников информации другие сервисы, предоставляя пользователю новую функциональность для работы. В результате такой сервис может становиться также новым источником информации для других веб mash-up сервисов. Таким образом, образуется сеть зависимых друг от друга сервисов, интегрированных друг с другом. Например, сайт транспортной фирмы может использовать карты сервиса Google Maps для отслеживания местонахождения перевозимого груза.

Метки (теги) - ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект, либо относящие его к какой-либо категории. Это своего рода метки, которые присваиваются объекту, чтобы определить его место среди других объектов.

Социализация - использование разработок, которые позволяют создавать сообщества пользователей. В понятие социализация сайта можно также включить возможность индивидуальных настроек сайта и создание личной зоны (личные файлы, изображения, видео, блоги) для пользователя, чтобы пользователь чувствовал свою уникальность. Поощрение, поддержка и доверие «коллективному разуму». При формировании сообщества большое значение имеет соревновательный элемент, Репутация или Карма, которые позволяют сообществу саморегулироваться и ставить пользователям дополнительные цели присутствия на сайте.

Дизайн. Понятие Web 2.0 также отразилось и в дизайне. Предпочтительными стали округлость, имитация выпуклых поверхностей, имитация отражений на манер глянцевого пластика современных hi-end устройств (к примеру, плееры). В целом, восприятие внешнего вида на глаз кажется более приятным. Графика таких сайтов занимает больший объем, нежели при использовании аскетичного дизайна. Отчасти эта тенденция связана с совпавшим по времени выходом новых версий операционных систем использующих вышеупомянутые идеи. Однако однообразие таких сайтов явно и в последнее время считается, графический облик классического дизайна Web 2.0, устаревшим и не креативным. Особенно это отражается в современной тенденции создания информативных сайтов, где главную роль играет простота, изящество, графичность и юзабилити. В дизайне не должно быть ограничений, но Web 2.0 их прививает.

Недостатки Web 2.0

При использовании технологий Web 2.0 вы становитесь арендатором сервиса и/или дискового пространства у какой-то сторонней компании. Возникающая при этом зависимость формирует ряд недостатков новых сервисов:

- зависимость сайтов от решений сторонних компаний, зависимость качества работы сервиса от качества работы многих других компаний;

- слабая приспособленность нынешней инфраструктуры к выполнению сложных вычислительных задач в браузере;

- уязвимость конфиденциальных данных, хранимых на сторонних серверах, для злоумышленников (известны случаи хищения личных данных пользователей, массовых взломов учетных записей блогов).Сейчас мы находимся в конце второго десятилетия в Web 2.0 были развиты различные пользовательские интерфейсы, которые позволяли пользователям уже управлять содержимым сети Интерент и связаться друг с другом.

Web 3.0

Web 3.0 - это принципиально новый подход к обработке информации, представленной во Всемирной паутине. Web 3.0 в первую очередь подразумевает под собой иной подход к обработке информации сообществом пользователей. Также термином Web 3.0 часто называют концепцию семантической паутины (Semantic Web). Семантическая паутина (Semantic Web) – «часть глобальной концепции развития сети Интернет, целью которой является реализация возможности машинной обработки информации, доступной во Всемирной паутине. Основной акцент концепции делается на работе с метаданными, однозначно характеризующими свойства и содержание ресурсов Всемирной паутины, вместо используемого в настоящее время текстового анализа документов» (Википедия). То есть - это некая сеть над Сетью, содержащая метаданные о ресурсах Всемирной паутины и существующая параллельно с ними.Альтернативная теория Web 3.0

Web 3.0 - концепция развития интернет-технологий, сформулированная руководителем Netscape.com Джейсоном Калаканисом (англ. Jason Calacanis) в продолжение концепции Web 2.0 Тима О’Рейли. Её суть в том, что Web 2.0 является только технологической платформой, а Web 3.0 позволит на её основе силами профессионалов создать высококачественный контент и сервисы.

Определение было опубликовано в личном блоге Калаканиса 10 марта 2007 года. Калаканис отметил, что Web 2.0 позволяет быстро и практически бесплатно использовать значительное количество мощных интернет-сервисов с высокими потребительскими качествами, выбор среди которых может производиться путём подбора интересующих пользователя данных (поведенческие факторы).От Web 1.0 к Web 3.0 - три десятилетия. Приведем следующие изображения для объяснения различий между Web 2.0 и Web 3.0 иначе известного как семантического веба. Но, прежде чем сравнивать Web 2.0 и Web 3.0, полезно сравнить Web 1.0 с Web 2.0:

Низкая (HTML-страница) Средняя (XML-тег) Высокая (объекты RDF) Представляемые услуги Поиск (возможность искать информацию, результаты поиска не точны) Сообщества (блоги в социальных сетях) Поиск (способ находить информацию, результаты поиска точны и различны у разных пользователей из-за предпочтений) Фактор участия пользователя низкий средний высокий Фактор удовлетворенности пользователя от использования сайта низкий средний высокий Фактор ссылаемости на данные (обращения по ссылкам) низкий (документы) средний (документы) высокий (документы и их отдельные части) Фактор субъективности высокий средний (возможность выбора партнеров (friend lists) или установления ограничений на доступ к данным в блогах) низкий (каждый может обратиться к ресурсу через URI) Уровень трансклюзивности содержимого низкий средний ("смешивание" данных, управляемое кодом приложения) высокий ("смешивание" данных, управляемое данными) Уровень соответствия видимого предпочитаемому (What You See Is What You Prefer (WYSIWYP)) низкий средний высокий (настраиваемое описание представления ресурсов, поиск с использованием таргетации) Доступность данных (открытый доступ к данным) низкая средняя (доступ через бункеры данных - серверные приложения) высокая (прямой доступ) Средства идентификации пользователей слабые средние (OpenID) сильные (FOAF+SSL) Модель развертывания системы Централизованная Централизованная, с делегированием части полномочий пользователем (регистрация нового пользователя автоматически приводит к созданию среды для него) Распределенная, с выделенными централизованными функциями Модель данных Логическая (иерархическая, на основе DOM) Логическая (иерархическая, на основе XML) Концептуальная (графы RDF) Пользовательский интерфейс Динамически генерируемый (server-side) статичный интерфейс (client-side) Динамически генерируемый (server-side), с возможностью частичного изменения на стороне клиента (XSLT, XQuery/XPath) Полностью динамический интерфейс, представляемый возможностью самоописания RDF Возможности запросов данных Полнотекстовый поиск Полнотекстовый поиск Полнотекстовый поиск + поиск в графовых структурах с помощью SPARQL (Structured Graph Pattern Query Language) Web как средство массовой информации Представляет мнение автора/издателя Отражает мнение социальной группы, состоящей из равноправных авторов и комментаторов Представляет мнение социальной группы, подкрепленное экспертными оценками. Важна популярность информации Перспективы развития

Предугадать развитие такого сложного и масштабного явления, как Интернет, очень трудно. Одно можно сказать с уверенностью: сетевые технологии будут играть огромную роль в жизни информационного общества.

В настоящее время Интернет развивается экспоненциально: каждые полтора-два года его основные количественные показатели удваиваются. Это относится к числу пользователей, числу подключенных компьютеров, объему информации и трафика, количеству информационных ресурсов.

Интернет бурно развивается и качественно. Границы его применения в жизни человечества постоянно расширяются, появляются совершенно новые виды сетевого сервиса и использование телекоммуникационных технологий даже в бытовой технике.

Жизнь современного общества становится все более компьютеризированной. Растут требования к оперативности и надежности информационных услуг, появляются новые их виды. Уже сейчас ученые разрабатывают принципиально новые формы глобальных информационных сетей. В недалеком будущем многие процессы сетевого проектирования, администрирования и обслуживания будут полностью автоматизированы.

Ссылки

Во времена Web 1.0 создание сайтов осуществлялось только их хозяевами. Сайты не позволяли изменять свое содержимое, из способов взаимодействия с пользователем присутствовали только электронная почта и гостевая книга, обеспечивающая довольно скудные возможности для общения.

Как и когда лучше делать тест на беременность

Как и когда лучше делать тест на беременность Шахматы Free для android Программа для андроид шахматы

Шахматы Free для android Программа для андроид шахматы Медикаментозный аборт: все про таблетки для прерывания беременности

Медикаментозный аборт: все про таблетки для прерывания беременности Шуточные медали и номинации на юбилей мужчины Вручение медали 60 лет

Шуточные медали и номинации на юбилей мужчины Вручение медали 60 лет